日本画の買取は獏へ

ご相談ください

そもそも日本画とは?

日本画とは?と一言で表すのが難しいジャンルですが、現在の定義では岩絵の具を使用して描かれた作品は日本画と呼ばれています。日本画の歴史は浅く19世紀後半に狩野派の流れを汲む狩野芳崖と美術史家・フェノロサとが出会い生み出しました。なので「日本画」は狩野派、円山派、四条派、浮世絵等の古典絵画様式とは区別されている点がポイントです。

日本画の創成期は様々なルールがありました。

絹若しくは紙の上に岩絵の具で描く、遠近法を駆使しない、日本らしいモチーフを描く、輪郭線がある等の成立条件がありましたが、冒頭で述べたように現代日本画は岩絵の具さえ使用されていれば「日本画」と呼びます。また、広義では日本画家が直筆で描いた作品を日本画と呼ぶケースもあります。

絵画・美術品の買取を行っていますが日本画にも力を入れております。当社でご売却いただくメリットは「作家の出身地」や「モチーフに適した時期」を考慮した適切な売却先がある事です。自信をもって金額のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。下記に日本画の買取や日本画の豆知識について詳しくまとめました。売却や購入の際に参考にしていただければと思います。

日本画の買取実績

-

平松礼二

路 花径

30

-

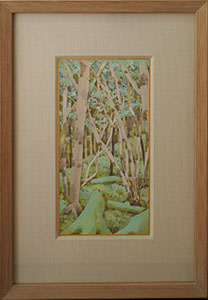

堀文子

大台ケ原の原生林

15

-

瀧下和之

桃太郎図 イヌと赤鬼

28

日本画の買取価格の

評価・査定方法

絵画の買取価格は[市場評価]に応じて決められています。市場評価とは需要と供給のバランスから導き出される流通価格のことです。

株式市場をイメージいただくと分かりやすいと思いますが、欲しい人が多いほど評価は高まり、欲しい人が少ないほど評価は下がります。絵画のマーケットは株式市場ほど相場が動かず、数週間から数カ月単位でゆっくりと動いている印象です。作家によっては10年以上相場が変わらない場合もあります。

基本的には上記の通り相場動向を考慮して買取価格を決定しますが、相場が形成されるためには一定量の作品が市場に出回っていないといけません。

個展などで新作(まだ誰の手にも渡っていない作品)を購入したコレクターが作品を売却する事で市場に出ます。この流れを[二次流通]と呼び、一度人の手に渡った作品が一定数出回る事で安定した二次流通の市場が形成されます。

某グルメサイトの口コミでも、一定数の口コミ・評価が集まらないと星は付きません。それと同じような原理です。

日本画の買取相場

※23年1月時点

| 作家名 | モチーフ | 買取相場 |

|---|---|---|

| 千住博 | ウォーターフォール | 400~600 |

| 片岡球子 | 富士 | 100~1000 |

| 東山魁夷 | 風景 | ~3000 |

| 平山郁夫 | ラクダ | ~2200 |

| 上村松園 | 美人画 | 50~1000 |

| 川合玉堂 | 風景 | ~200 |

| 後藤純男 | 神社 | ~100 |

| 小倉遊亀 | 花 | ~180 |

| 堀文子 | 花 | ~200 |

| 加山又造 | 牡丹 | ~600 |

日本画の主要作家

日本特有の情緒あふれる四季の美しさや移り変わりを巧みに描く日本画家の中でも、特に注目すべき作家5人をご紹介いたします。

日本画は一言で説明する事が難しく、様々な要因により生み出されました。

「岩絵具という顔料を膠(にかわ)で混ぜた絵の具を使って描いた作品」であることが、日本画を語るうえで最も重要な要素になります。買取の際に日本画かどうか判断するポイントでもあります。

日本画の歴史

意外にも日本画というジャンルの歴史は浅く、100年と少しです。美術館に行けば平安時代や江戸時代に描かれている作品をたくさん見かけると思いますが、それらは日本画とは呼ばず、大和絵・唐絵・浮世絵などの名称で区分されています。

当初日本画という概念が作られたのは明治時代に西洋から油絵(洋画とも呼ぶ)の技術が入ってきたことにより、それと区別するために岡倉天心などによって作られたものになります。なので、技術や表現方法が自然的に生まれたわけではなく、人為的に作られたものと言ってよいでしょう。

日本画の定義とは?

日本画というジャンルを作った当初は、いくつかの定義がありました。現在は形骸化している定義もありますが何点か紹介させていただきます。

1、岩絵具という顔料を膠(にかわ)で混ぜた絵の具を使うこと

油絵やテンペラ画などと同じく顔料を画面に接着させる展色材が必要になります。この展色材にどのような物を使うかによってジャンル分けされます。日本画は顔料に膠という固着材を混ぜた絵の具を使う事が一つの定義となります。

岩絵の具の顔料は粉砕された時の粒子の細かさで分けられていて、番号により区別されています。岩絵の具の顔料は細かくなるほど粒子表面が乱反射し、白っぽい画面となります。反対に顔料が荒くなると、色が暗くなる性質があります。

2、絹若しくは和紙に描く

日本画は絹若しくは和紙に描きます。これは古典的な大和絵らの流れを汲んでおり、絹に描かれた作品を<絹本(けんぽん)>と呼び、紙に描かれた作品を<紙本(しほん)>と呼びます。買取価格に関しては同じ作家でも絹本の方が評価が高くなる事が多いです。 ちなみに、油絵はキャンバスや板などに描く事が一般的ですが、描く画面によって油絵という呼び方は変わりません。油絵の具を使う事が油絵を指すからです。

3、簡素な表現方法で日本らしいものを描く

写真のように写実的に切り写すのではなく、大和絵などの日本古来の表現方法を世襲したデザイン化された対象物が特徴です。また、日本をテーマにした作品を制作することも、日本画のポイントとされていました。

4、輪郭線がある、遠影は描かない

漫画のようなハッキリとした輪郭線が特徴です。一般的な油絵は輪郭線という概念はないです。日本画独特の表現方法と言えるでしょう。

5、遠近法は使わない

油絵を代表する西洋画は遠近法を駆使して、二次元のキャンバス上に三次元を表現しようとしました。日本画は遠近法を使わずに対象物を配置しています。

現在では1・2を満たせば日本画と区分され、極端な事を言えば岩絵の具さえ使っていれば日本画と呼ばれている状況です。現代の日本画家は日本画の枠組みにとらわれない斬新な作品も数多く生み出しています。今現在はこの変化を評価することは難しく、後世に判断を委ねる事になります。なので、時代を写した作品として今の日本画を楽しみたいですね。

買取の際必要な付属品は?

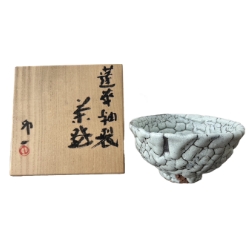

共箱とは?

日本画の買取には、陶磁器や茶道具と一緒で共箱が必要です。

共箱とは作家自身がタイトルとサインを記した木箱になります。例外はありますが、基本的には無いと買取評価が下がります。

また、識箱というのも存在し、作家以外の人が鑑定の意味を込めてサイン等を書いた木箱です。

また、共箱ではなく合わせ箱という紙で作られた箱があります。中国作家や仏画は共箱の方が少ないので、合わせ箱だからといって価値が無いわけではありません。

あと、風鎮という軸先に掛ける為の付属品がありますが殆ど金額はつかないです。

共シールとは?

共シール(ともしーる)とは日本画独特のもので、作家が制作した証明書のような役割があります。一般的には額の裏にサインとタイトルが書かれた紙が貼ってあります。日本画の場合は絵と共シールがセットで作品として成立するとされていますので、共シールが無いと評価の減点対象になります。無かったとしても現存作家なら共シールを書いてもらうこともできますが、その時間や費用等を考えると評価額を下げる買取業者が多いかと思います。当然ですが、既に亡くなっている作家は共シールを書いてもらうことはできません。

共板とは?

共板(ともいた)とは共シールと同じ役割で、作品の証明書の様な役割があります。油絵とは異なり日本画には額装だけではなく表装という鑑賞方法があります。額装とは作品を額に入れて飾ることですが、表装とは掛軸にすることです。掛軸にした場合は陶磁器のように掛軸の大きさに合わせた共箱が作られます。掛軸は基本的に床の間で鑑賞しますが、現代建築では床の間が造られる事が少なくなり、鑑賞する機会が減りました。その結果、掛軸を額装に直して鑑賞する人が増え、共箱を保管しやすくするためにサインとタイトルが書かれている所を板状にした共板が生まれました。

気になる掛け軸の買取・査定方法は?

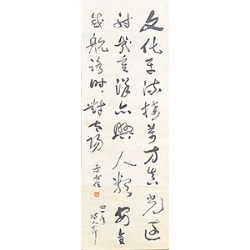

掛軸とは?

書や絵が描かれている紙や絹を表装したもので、床の間に飾られるものです。書に関しては禅語などが書かれ、茶道で使われることが多いです。絵に関しては多種多様なスタイルで描かれており、独特な遠近法などが特徴的です。書や絵を表装されている作品を総称して掛軸と呼びます。

掛軸の名称を覚えよう

掛軸の名称はとても多く、約20か所あります。掛軸に精通している人でも覚えにくいですが、売却をご検討の方は1つだけ覚えてください。ここの名称と意味だけ知って入れば役に立ちます。

それは<軸先>です。

軸先とは

掛軸の下部についている棒飾りです。掛軸を巻く時はこの部分を持って巻いていきます。なぜ軸先を覚えた方が良いか?軸先を見ておおよその相場を想定できるのです。 油絵や日本画などは作家の価値が高ければ高いほど、良い額に入れてあります。 額縁を画材屋さんで購入すると数千円から1、2万円程ですが、有名店に頼むと10~30万円します。高額作品ではないと良い額に入れる事が出来ないので、1つの判断材料になります。掛軸の場合も同様で表具で良し悪しを判断できますが、多少の経験が必要なので軸先だけの判別方法を紹介します。

軸先の素材について

大事なのは使われている<素材>です。プラスティックが使われている作品は買取価格が低くなる事が多いです。画像だと分かりにくいかもしれませんが、軸先がプラスティックの画像を載せておきます。

もしご自宅に掛軸がありましたら一度見てみてください。

ただ、貴重な作品でも安価な表装をされている場合もありますので一度ご相談ください。

掛軸のダメージに関して

掛軸も油絵や版画と同様に温度と湿度の管理が重要です。紙か絹に描かれているので、劣悪な環境に長い間置いてあると<シミ>がでます。しかしながら、管理はそこまで難しく無く一年に一回乾燥した時期に2〜3日陰干しするのが予防策と言われています。また、乾燥材を入れるのも効果的です。掛軸に関しても修復は可能ですが、場合によっては表装ごと変える必要もありますので費用が高くなりがちです。なので、高額作品以外は修復しない業者が多いかと思います。

また、絵画のようにアクリルで作品を保護するものがありませんので、物理的な傷がつくリスクが高いです。当然ですがダメージが出てしまうとその分買取価格が下がりますので、予防が重要です。シミと傷の画像を参照ください。

掛軸の買取ポイント

当社では掛軸の評価方法は大きく分けて2通りの見方があります。

<作家物としての評価>と<骨董としての評価>です。

作家物としての評価

掛軸の歴史は古いですが、近年ではその流れが日本画に受け継がれています。現代の日本画家は掛軸という様式を使わない方が増えてきている印象ですが、評価方法は同じです。日本画は作家の相場により買取価格の大枠が決まりますので、掛軸でも同じような事が言えます。この作家としての評価は横山大観や川合玉堂などが挙げられます。また、中国作家もここに含まれます。作家物に関しては、紙に描かれているより絹の方が高価買取しやすい傾向です。

画面の規格(長物・横物)

作家物として評価する際は、画面の規格も買取価格に影響します。

掛軸は床の間に飾られていましたが、現代建築では和室が少なくなり、和室を作っても床の間まで作る人は減少しています。その為、掛軸を飾る機会が無くなった人が飾りやすくするために額縁に入れなおしています。横物は額に変えることができますが、長物は変えることができません。汎用性の観点から長物の方が横物より評価が下がりやすい傾向です。

補足ですが共板は掛軸から額装へ変更する際に生まれました。

骨董としての評価

骨董としての評価とは、誰が描いたかが重要ではなく、歴史的価値とクオリティから判断します。陶磁器の骨董と同じような認識で、どれぐらい古いか、どれぐい描き込みがあるかで判断します。仏画などが代表的で、制作年代が古くて、描き込みが多いと高価買取しやすいです。

その他

番外編ですが、よく問合せで狩野派や円山派といった江戸時代を中心に活躍した作家の依頼を受けます。この辺りは昔と比べて評価基準が若干異なり非常に扱いづらくなってきています。理由としては日本国内の物故作家で有名な人は所定鑑定機関が設けられる流れになったためです。日本画の重要な販売経路である百貨店などで売るには真筆の根拠が必要です。近代の作家は所定鑑定機関が設けられていますが、江戸時代の作家は殆どありません。その為、百貨店を主な売先としている業者は取り扱が難しくなったという経緯です。過去に美術館や博物館などに貸し出した来歴が重要になってきます。

以上の事から、掛軸というジャンルでも様々な買取ポイントがあります。知識が無い業者ですと十把一絡げで買取されてしまう可能性があります。売却する上で信頼できる業者を見つけることが非常に重要だと感じますので、参考にしていただければと思います。

獏の日本画の買取方法

-

店舗での買取

お客様が当店に直接お持ち込みいただく方法です。

その場で査定・現金でお支払いが可能です。

※ご来店前に予約をまずお取りください。店舗での買取に限り、クーリングオフ対象外となります。 -

出張買取(無料)

当社にご連絡いただき、日程を調整後ご自宅まで無料出張・査定いたします。

提示価格が折り合えば、その場で現金決済となります。

※エリアや作品の内容によっては、お伺いできない場合もございます。 -

宅配買取

作品の内容やお住まいのエリアによって、作品を宅急便で送っていただき 当社で現物を確認してから振込いたします。

※ガラスや額が破損しますと作品が傷ついてしまうため厳重に梱包をお願いします。

日本画の買取は

絵画買取専門店 獏にご依頼ください

日本画の買取価格は、その作家を取り巻く環境により大きく異なります。市場が安定している作家は買取時点の相場を参考に評価できますが、新人作家~中堅作家のように二次流通に作品が出回っていない作品は買取業者ごとに評価方法が分かれます。

当社では二次流通の相場だけではなく、幅広い情報を考慮して買取金額をご提案させていただきます。是非、お気軽に東京の絵画買取専門店『獏』へご相談ください。