陶磁器・陶器

- 骨董品・美術品・絵画買取なら獏

- 買取アイテム

- 陶磁器・陶器買取

陶磁器・陶器の買取実績

-

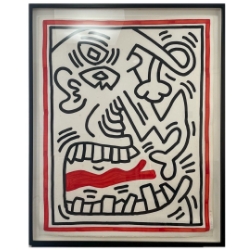

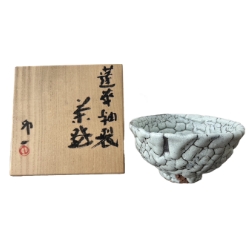

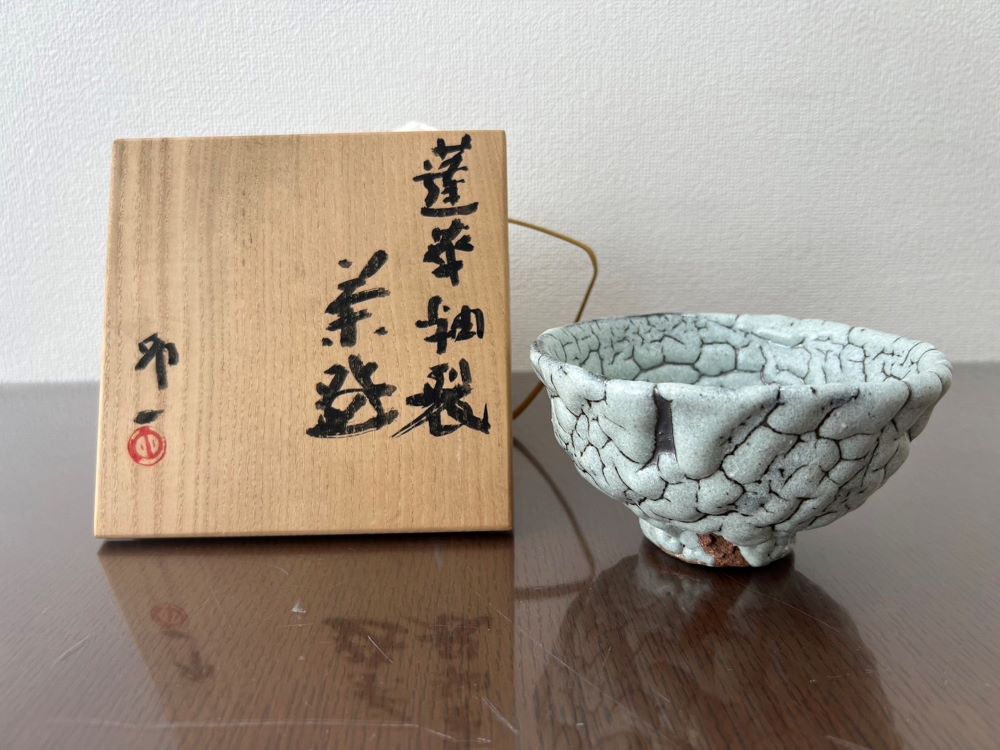

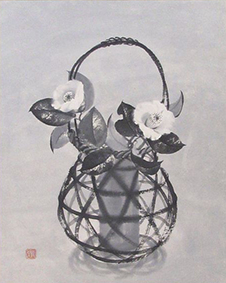

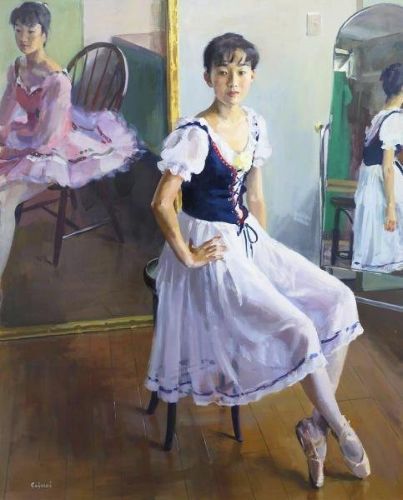

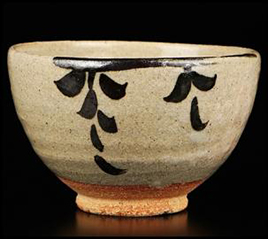

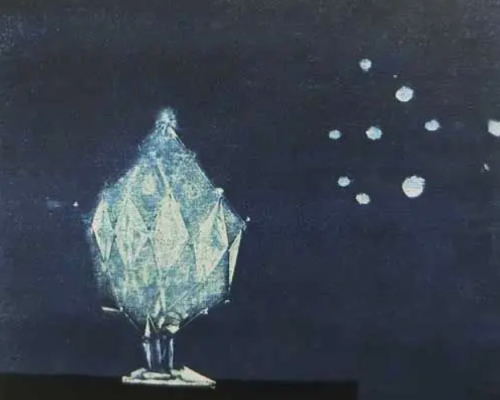

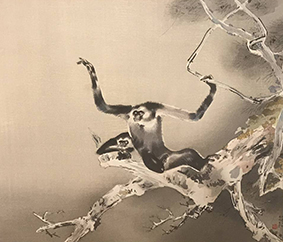

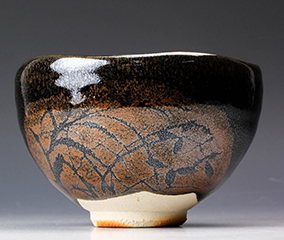

茶道具 蓬莱釉裂茶碗

清水卯一

12

出張買取 京都 女性・80代価格設定の背景代表作の一つです。【蓬莱】というタイトルがついている作品は青磁よりも評価しやすいです。

-

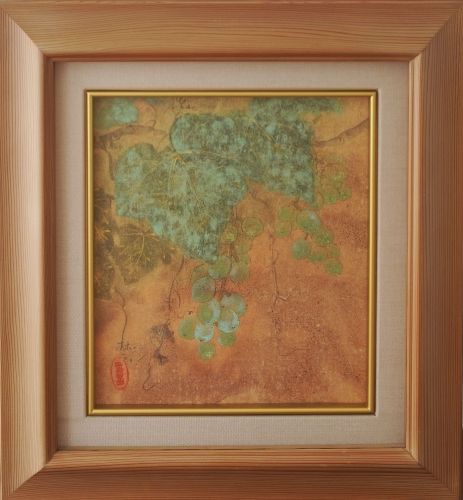

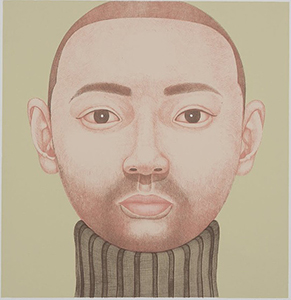

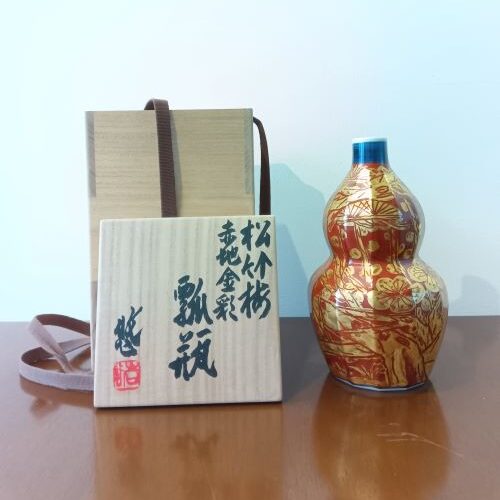

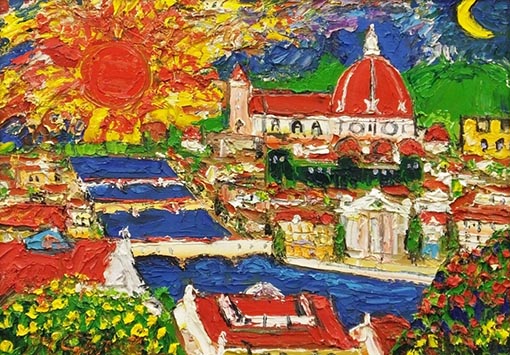

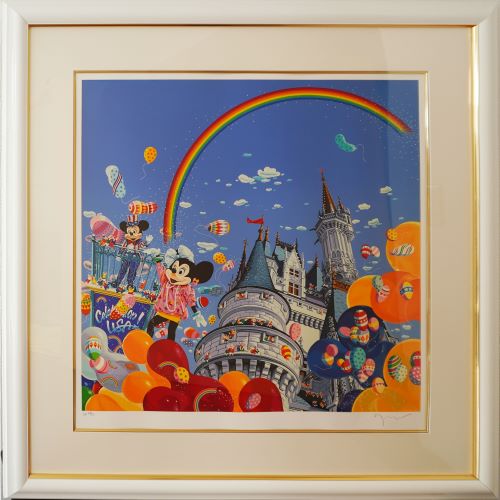

陶磁器・陶器 万花彩瓶

葉山有樹

25

出張買取 東京 女性・40代価格設定の背景完売作家と呼び声が高く、二次流通でも非常に人気です。鮮やかな色合いで描かれた細密画が先生の特徴です。スリムな作品ですが精一杯評価させていただきました。

-

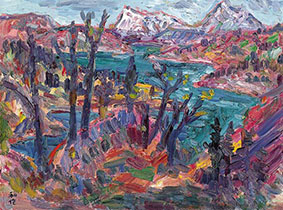

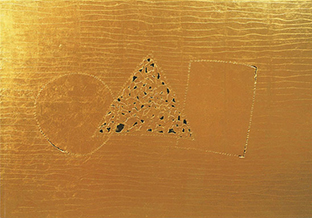

花入・花瓶 燿彩花瓶

三代徳田八十吉

9

出張買取 長野 男性・60代価格設定の背景通常はもう少し安いのですが、金銘(人間国宝就任後)の作品だったため目一杯評価させていただきました。

-

花入・花瓶 綿草花地文花瓶

十三代酒井田柿右衛門

2.25

出張買取 長崎 女性・50代価格設定の背景九州だけではなく日本各地でお問い合わせをいただく作家です。工房作品のためこのような買取金額となりました。

-

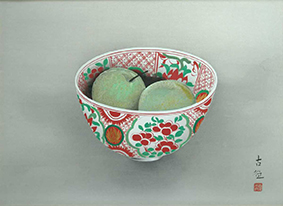

陶磁器・陶器 錦草花紋額皿

十三代酒井田柿右衛門

2.25

出張買取 福岡 女性・50代価格設定の背景スッキリとした絵付けですが、余白を上手く使用した柿右衛門らしい作品です。工房作品のためこのような買取金額となりました。

-

陶磁器・陶器 濁手蔦文花瓶

十四代酒井田柿右衛門

71

出張買取 福岡 女性・60代価格設定の背景柿右衛門本人作です。高さ30cmを超えてくると評価しやすい傾向です。

-

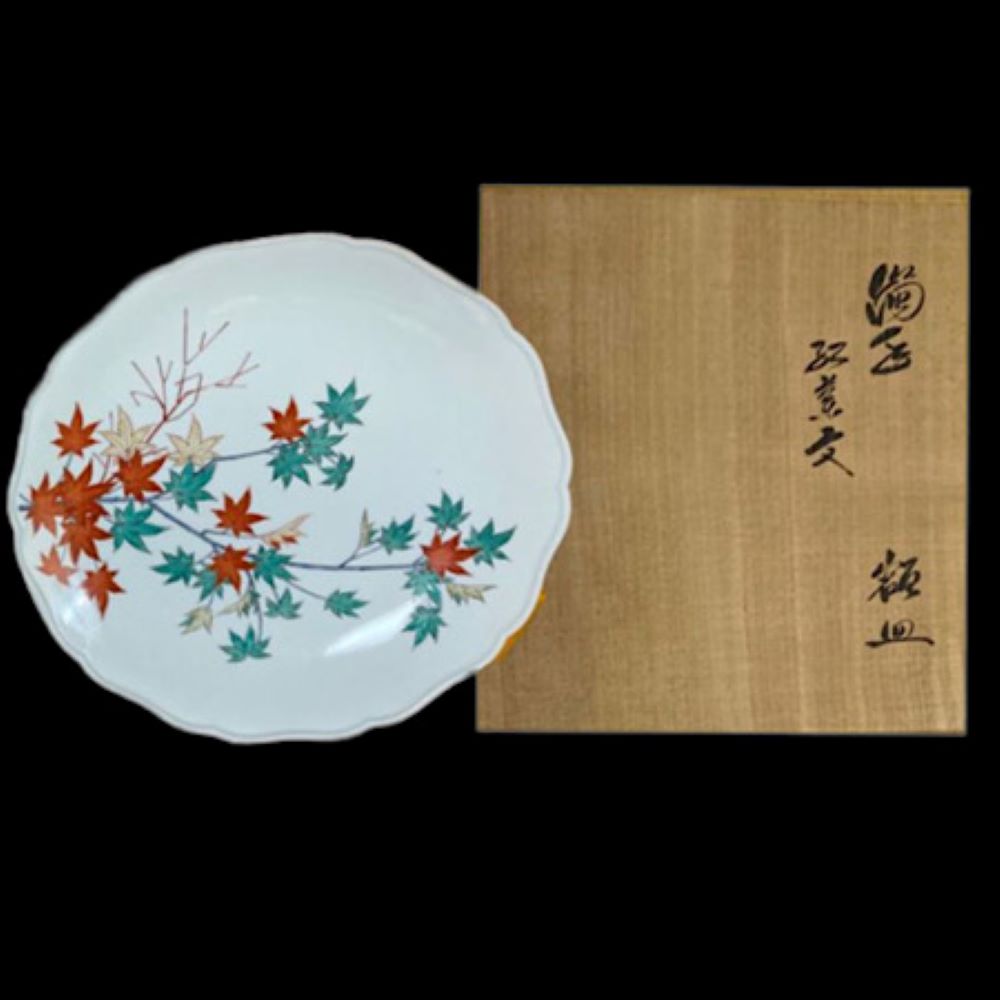

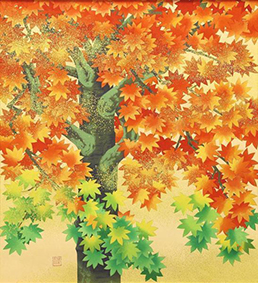

陶磁器・陶器 濁手紅葉文額皿

十四代酒井田柿右衛門

26

出張買取 福岡 女性・60代価格設定の背景柿右衛門本人作です。歴代柿右衛門の中で最も14代目が評価しやすいです。こちらの作品は小ぶりのサイズのため、このような価格帯となりました。

-

陶磁器・陶器 細密伊万里 栗に鶉画 壺

葉山有樹

20.7

出張買取 大阪 女性・70代価格設定の背景淡色ながら存在感がある作品です。サイズの大きさを考慮して評価させていただきました。

-

壺 海老魚紋大壷

金城次郎

11

出張買取 大阪 女性・30代価格設定の背景金城次郎と言えば抱瓶ですが、このような大壷も需要があります。

-

陶磁器・陶器 濁手苺文額皿

十四代酒井田柿右衛門

80

出張買取 埼玉 男性・80代価格設定の背景14代目の本人作となります。赤系の色味が少ない中でも精一杯評価させていただきました。

陶磁器・陶器を買取のお客様の声

-

「陶器-一式」をお買取り

★★★★★

店頭買取/ 大阪/ 女性・80代/レビューコメント

古い陶器のコレクションを査定してもらった際、担当の方の専門知識が光る対応に感動しました。適切な価格で買い取っていただけるだけでなく、それぞれの品物に込められた意味や背景について学べる貴重な機会でした。

お持ちいただいた陶器のコレクションに対する評価にご満足いただけたこと、心から感謝申し上げます。私たちはそれぞれの品物の背後にある物語を大切にし、お客様にその価値をお伝えすることを重視しています。

立石 -

「濱田庄司-柿釉抜繪皿」をお買取り

★★★★★

店頭買取/ 東京/ 女性・70代/レビューコメント

担当の方の陶磁器に関する知識が豊富で、祖父が大切にしていた古い陶器の価値を正しく評価していただきました。査定額も納得できるものでした。

ご祖父様の古い陶器への深い愛情を感じ取り、適切な価値評価をさせていただきましたこと、心より感謝申し上げます。当店の査定士が持つ専門知識でお客様の期待に応えられたことを嬉しく思います。今後とも、お客様に信頼される店舗であり続けるよう努めて参ります。

正村 -

「陶磁器-一式」をお買取り

★★★★★

出張買取/ 名古屋/ 男性・60代/レビューコメント

担当の方からの対応が温かく、父が持っていた陶磁器への深い理解を感じました。買取に関する説明も非常にわかりやすく、安心して手続きを任せることができました。丁寧な対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

お父様が大切にされていた陶磁器に対する温かいご感想、誠にありがとうございます。当店はお客様に安心してご利用いただけるよう、わかりやすい説明と丁寧な対応を心がけております。お客様の期待を超えるサービスを提供できるよう、日々精進して参ります。

立石 -

「濱田庄司-鐵檜角皿」をお買取り

★★★★★

出張買取/ 福岡/ 男性・50代/レビューコメント

遺品整理で獏さんにお願いしました。査定の過程を丁寧に説明していただき、分かりやすかったです。買取価格についても、根拠を説明していただいたので納得できました。

遺品整理のご依頼を承り、査定過程にご満足いただけたこと、大変嬉しく思います。当店では、買取価格の根拠についても透明性を持ってご説明することを大切にしております。今後もお客様が安心してご利用いただけるよう、努めて参ります。

山本 -

「杉本貞光-織部茶碗」をお買取り

★★★★★

出張買取/ 広島/ 男性・60代/レビューコメント

初めて利用しましたが、担当の方が非常に親切で安心できました。古い陶磁器の価値を丁寧に説明してくれ、納得のいく価格で買取していただきました。思い出深い品物を手放すのは寂しかったですが、大変満足しています。ありがとうございました。

初めてのご利用にも関わらず、当店のサービスにご満足いただけたようで何よりです。お客様の大切な陶磁器を適正価格で買取させていただき、ご満足いただけたことを嬉しく思います。今後もお客様にとって最良のサービスを提供し続けられるよう努めます。

山本 -

「錦光山-薩摩錦手飾皿」をお買取り

★★★★★

出張買取/ 東京/ 女性・70代/レビューコメント

担当の方がとても知識豊富で、陶磁器について詳しく説明していただきました。品物を手放す際にも価値をしっかりと理解でき、心から納得することができました。非常に丁寧な対応をしていただき、感謝しています。

陶磁器に関する知識と丁寧な説明を評価していただき、ありがとうございます。当店は、お客様が大切にされている品物の価値を正しく評価し、納得していただけることを最優先に考えております。これからもお客様一人ひとりの期待に応える質の高いサービスを心掛けて参ります。

正村

査定士紹介

小林 査定歴:13年 得意分野:美術品全般

美術品・芸術品とは文化です。しかるべき状態で後世へ残すべきだと考えております。人それぞれ美術品に対しての好みや熱量は異なる事が多く、最も悲しいのは専門外の業者に処分依頼をしてしまうケースです。 詳しくみる

山本 査定歴:6年 得意分野:九州エリアの陶磁器

私には業務の中で大切にしている考え方があります。それは、「作品だけでなくお客様の思い出もお取り扱いしている」という事です。何気ない風景画や人物画が実はお客様にとっては思い出の場所だったり、ご家族を投影したものだったりします。それを手放されるという事は非常に苦しいことかと思います。 詳しくみる

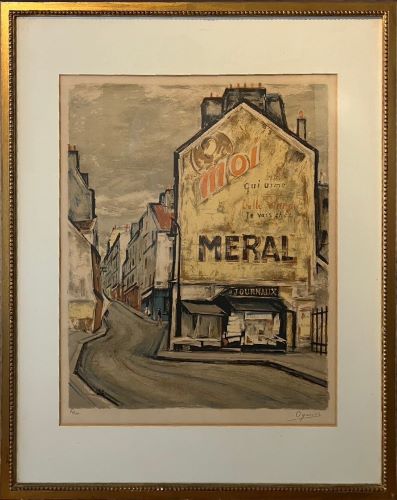

楜澤 査定歴:2年 得意分野:ファインアート

小学生の頃にモーリス・ユトリロの≪コタン小路≫という作品に魅せられて絵画に関心を持ち始め、学生時代は西洋美術史を専攻しておりました。 美術館や画材・額縁店でのアルバイトを経て一度は教育関係の職に就いたのですが、やはり美術に関わるお仕事をしたいという思いが強く、獏に入社をして現在に至ります。 詳しくみる

正村 査定歴:3年 得意分野:絵画・陶磁器

美術品が昔から大好きで、縁があり美術品の買取専門店でお仕事をさせていただいております。 日々多くのお問合せやさまざまな作品やお客様と出会う中で気づき、私が大切にしていることがあります。 詳しくみる

立石 査定歴:4年 得意分野:現代アート

美術品に携わる仕事を始めてまず感じたのが、単に商品の売買を行う仕事ではないというところでした。 ほとんどの方にとって当てはまることだと思いますが、私もこの仕事をしていなかったら絵画や茶道具、骨董品などに触れることは少なかったと思います。 詳しくみる

取り扱い作家一覧

あ

-

相原求一朗

アイハラ キュウイチロウ

油絵 -

青木敏郎

アオキ トシロウ

油絵 -

青木龍山

アオキ リュウザン

新作陶磁器 -

赤瀬川原平

アカセカワ ゲンペイ

現代アート -

穐月明

アキズキ アキラ

日本画 -

秋野不矩

アキノ フク

日本画 -

朝井閑右衛門

アサイ カンエモン

油絵 -

朝倉文夫

アサクラ フミオ

彫刻・ブロンズ -

浅野弥衛

アサノ ヤエ

現代アート -

畦地梅太郎

アゼチ ウメタロウ

版画 -

天野喜孝

アマノ ヨシタカ

版画 -

荒川豊蔵

アラカワ トヨゾウ

新作陶磁器 -

有元利夫

アリモト トシオ

版画 -

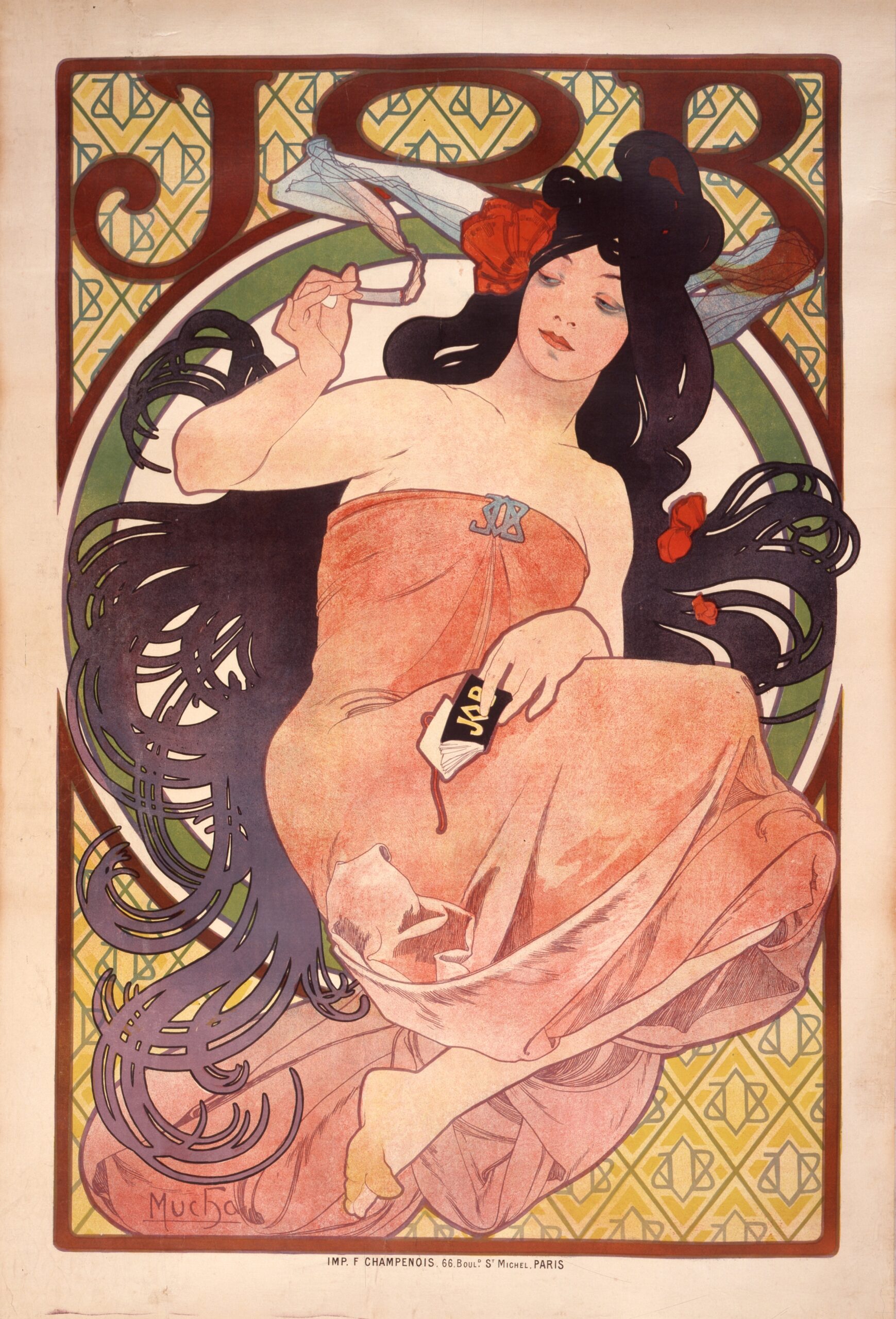

アルフォンス・ミュシャ

アルフォンス・ミュシャ

版画 -

アルマン

アルマン

現代アート -

アレックス・カッツ

アレックス・カッツ

版画 -

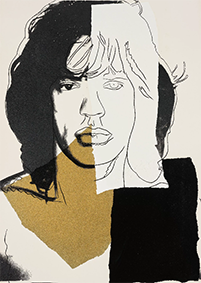

アンディ・ウォーホル

アンディ・ウォーホル

版画 -

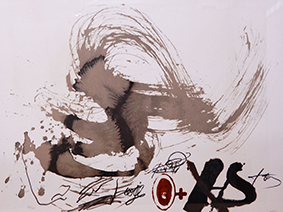

アントニ・タピエス

アントニ・タピエス

版画 -

アンドレ・コタボ

アンドレ・コタボ

油絵 -

アンドレ・ブラジリエ

アンドレ・ブラジリエ

油絵 -

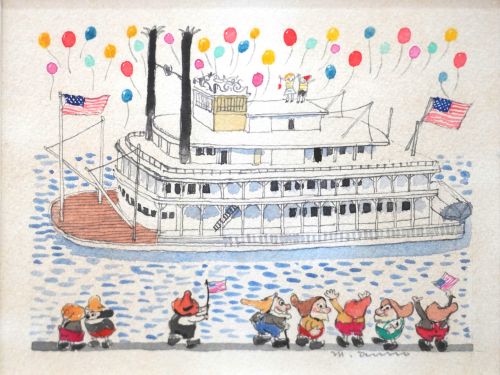

安野光雅

アンノ ミツマサ

版画 -

アンリ・マティス

アンリ・マティス

版画 -

飯塚琅玕斎

イイヅカ ロカンサイ

茶道具 -

池田清明

イケダ セイメイ

油絵 -

池田満寿夫

イケダ マスオ

版画 -

池田遥邨

イケダ ヨウソン

日本画 -

井阪仁

イサカジン

油絵 -

石踊達哉

イシオドリ タツヤ

日本画 -

石黒宗麿

イシグロ ムネマロ

新作陶磁器 -

石ノ森章太郎

イシノモリ ショウタロウ

版画 -

石原正人

イシハラ マサト

日本画 -

石本正

イシモト ショウ

日本画 -

伊勢崎勝人

イセザキ カツヒト

油絵 -

伊勢崎淳

イセザキ ジュン

新作陶磁器 -

磯辺行久

イソベ ユキヒサ

現代アート -

井田幸昌

イダ ユキマサ

現代アート -

板谷波山

イタヤ ハザン

新作陶磁器 -

伊藤彬

イトウ アキラ

日本画 -

伊藤清永

イトウ キヨナガ

油絵 -

伊藤小坡

イトウ ショウハ

日本画 -

伊東深水

イトウ シンスイ

日本画 -

糸園和三郎

イトゾノ ワサブロウ

油絵 -

井上直久

イノウエ ナオヒサ

版画 -

井上萬二

イノウエ マンジ

新作陶磁器 -

井上有一

イノウエ ユウイチ

現代アート -

猪熊弦一郎

イノクマ ゲンイチロウ

油絵 -

今井麗

イマイ ウララ

現代アート -

今井幸子

イマイ サチコ

油絵 -

今井俊満

イマイ トシミツ

油絵 -

今泉今右衛門

イマイズミ イマエモン

新作陶磁器 -

岩沢重夫

イワサワ シゲオ

日本画 -

岩田壮平

イワタ ソウヘイ

日本画 -

岩波昭彦

イワナミ アキヒコ

日本画 -

岩橋英遠

イワハシ エイエン

日本画 -

因藤壽

インドウ ヒサシ

現代アート -

ウェッジウッド

ウェッジウッド

ブランド食器 -

上前智祐

ウエマエ チユウ

現代アート -

上村淳之

ウエムラ アツシ

日本画 -

上村松園

ウエムラ ショウエン

日本画 -

上村松篁

ウエムラ ショウコウ

日本画 -

浮田克躬

ウキタ カツミ

油絵 -

牛島憲之

ウシジマ ノリユキ

油絵 -

梅原龍三郎

ウメハラ リュウザブロウ

油絵 -

瑛九

エイキュウ

版画 -

永楽善五郎

エイラク ゼンゴロウ

茶道具 -

エド・ルシャ

エド・ルシャ

現代アート -

榎倉康二

エノクラ コウジ

現代アート -

海老原喜之助

エビハラ キノスケ

油絵 -

エルメス

エルメス

ブランド食器 -

圓鍔勝三

エンツバ カツゾウ

彫刻・ブロンズ -

遠藤彰子

エンドウ アキコ

油絵 -

オートモアイ

オートモアイ

現代アート -

王一亭

オウイッテイ

中国美術 -

大河原邦男

オオカワラ クニオ

版画 -

大城真人

オオシロ マコト

油絵 -

大西清右衛門

オオニシ セイエモン

新作陶磁器 -

大庭大介

オオバ ダイスケ

現代アート -

大橋翠石

オオハシ スイセキ

掛け軸 -

大樋長左衛門

オオヒ チョウザエモン

新作陶磁器 -

大薮雅孝

オオヤブ マサタカ

油絵 -

岡田謙三

オカダ ケンゾウ

油絵 -

岡田三郎助

オカダ サブロウスケ

油絵 -

岡部嶺男

オカベ ミネオ

新作陶磁器 -

岡本太郎

オカモト タロウ

版画 -

荻須高徳

オギス タカノリ

版画 -

奥龍之介

オク リュウノスケ

油絵 -

奥田元宋

オクダ ゲンソウ

日本画 -

奥村土牛

オクムラ トギュウ

日本画 -

小倉遊亀

オグラ ユキ

日本画 -

織田広喜

オダ ヒロキ

油絵 -

織田広比古

オダ ヒロヒコ

油絵 -

小田切訓

オダギリ サトシ

油絵 -

小田野尚之

オダノ ナオユキ

日本画 -

落田洋子

オチダ ヨウコ

現代アート -

小野隆生

オノ タカオ

現代アート -

小野竹喬

オノ チッキョウ

日本画 -

小野珀子

オノ ハクコ

新作陶磁器 -

オノサトトシノブ

オノサトトシノブ

油絵 -

小畑多丘

オバタ タク

現代アート -

尾身周三

オミ シュウゾウ

油絵 -

小山田二郎

オヤマダ ジロウ

油絵

か

-

カーク・レイナート

カーク・レイナート

版画 -

KAWS

カウズ

現代アート -

KAGAYA

カガヤ

版画 -

角谷一圭

カクタニ イッケイ

茶道具 -

隠崎隆一

カクレザキ リュウイチ

新作陶磁器 -

筧本生

カケイ モトナリ

油絵 -

笠井誠一

カサイ セイイチ

油絵 -

葛西四雄

カサイ ヨツオ

油絵 -

片岡球子

カタオカ タマコ

版画 -

堅山南風

カタヤマ ナンプウ

日本画 -

勝海舟

カツ カイシュウ

掛け軸 -

香月泰男

カヅキ ヤスオ

油絵 -

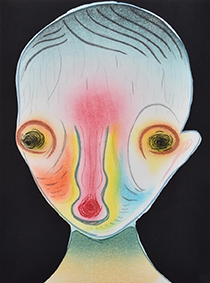

加藤泉

カトウ イズミ

現代アート -

加藤孝造

カトウ コウゾウ

新作陶磁器 -

加藤卓男

カトウ タクオ

新作陶磁器 -

加藤東一

カトウ トウイチ

日本画 -

金子國義

カネコ クニヨシ

油絵 -

金重陶陽

カネシゲ トウヨウ

新作陶磁器 -

彼末宏

カノスエ ヒロシ

油絵 -

上條晋

カミジョウ ススム

現代アート -

鴨居玲

カモイ レイ

現代アート -

加守田章二

カモダ ショウジ

新作陶磁器 -

加山又造

カヤマ マタゾウ

日本画 -

ガレ

ガレ

西洋アンティーク -

河井寛次郎

カワイ カンジロウ

新作陶磁器 -

川合玉堂

カワイ ギョクドウ

日本画 -

川喜田半泥子

カワキタ ハンデイシ

新作陶磁器 -

河嶋淳司

カワシマ ジュンジ

日本画 -

川島秀明

カワシマ ヒデアキ

現代アート -

川瀬忍

カワセ シノブ

新作陶磁器 -

川端近左

カワバタ キンサ

茶道具 -

川端龍子

カワバタ リュウシ

日本画 -

川俣正

カワマタ タダシ

現代アート -

河村純一郎

カワムラ ジュンイチロウ

油絵 -

カントク

カントク

版画 -

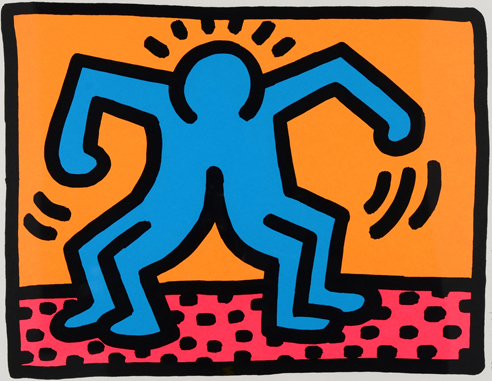

キース・ヘリング

キース・ヘリング

版画 -

岸野香

キシノ カオリ

日本画 -

キスリング

キスリング

油絵 -

北久美子

キタ クミコ

油絵 -

北大路魯山人

キタオウジ ロサンジン

新作陶磁器 -

北川民次

キタガワ タミジ

油絵 -

北村西望

キタムラ セイボウ

彫刻・ブロンズ -

鬼頭鍋三郎

キトウ ナベサブロウ

油絵 -

絹谷幸二

キヌタニ コウジ

油絵 -

KYNE

キネ

版画 -

木原和敏

キハラ カズトシ

油絵 -

木村圭吾

キムラ ケイゴ

日本画 -

木村忠太

キムラ チュウタ

油絵 -

金城次郎

キンジョウ ジロウ

新作陶磁器 -

釘町彰

クギマチ アキラ

日本画 -

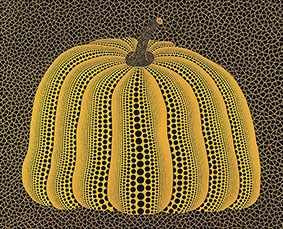

草間彌生

クサマ ヤヨイ

現代アート 版画 -

楠部彌弌

クスベ ヤイチ

新作陶磁器 -

国吉康雄

クニヨシ ヤスオ

版画 -

久保嶺爾

クボ レイジ

日本画 -

熊谷守一

クマガイ モリカズ

版画 -

クリスチャン・ラッセン

クリスチャン・ラッセン

版画 -

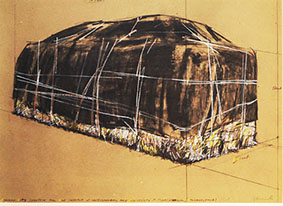

クリスト

クリスト

版画 -

栗原喜依子

クリハラ キエコ

油絵 -

クロード・ワイズバッシュ

クロード・ワイズバッシュ

油絵 -

黒木国昭

クロキ クニアキ

彫刻・ブロンズ -

黒田正玄

クロダ ショウゲン

茶道具 -

黒田辰秋

クロダ タツアキ

茶道具 -

桑田卓郎

クワタ タクロウ

新作陶磁器 -

KPMベルリン

ケーピーエムベルリン

西洋アンティーク -

ゲルハルト・リヒター

ゲルハルト・リヒター

版画 -

鯉江良二

コイエ リョウジ

新作陶磁器 -

小泉智英

コイズミ トモヒデ

日本画 -

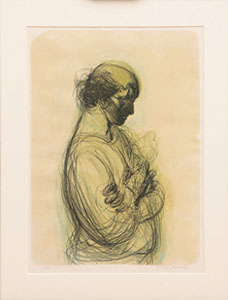

小磯良平

コイソ リョウヘイ

油絵 -

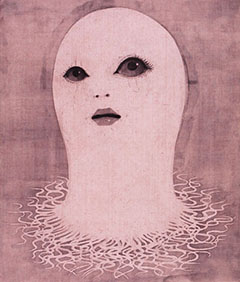

合田佐和子

ゴウダ サワコ

油絵 -

五木田智央

ゴキタ トモオ

現代アート -

国領経郎

コクリョウ ツネロウ

油絵 -

児島善三郎

コジマ ゼンザブロウ

油絵 -

呉昌碩

ゴショウセキ

中国美術 -

小杉小二郎

コスギ コジロウ

油絵 -

小杉放庵

コスギ ホウアン

日本画 -

児玉希望

コダマ キボウ

日本画 -

児玉幸雄

コダマ ユキオ

油絵 -

後藤順一

ゴトウ ジュンイチ

日本画 -

後藤純男

ゴトウ スミオ

日本画 -

小林古径

コバヤシ コケイ

日本画 -

小林孝亘

コバヤシ タカノブ

現代アート -

小林和作

コバヤシ ワサク

油絵 -

駒井哲郎

コマイ テツロウ

版画 -

小松美羽

コマツ ミワ

現代アート -

小松崎邦雄

コマツザキ クニオ

油絵 -

五味悌四郎

ゴミ テイシロウ

油絵 -

五味文彦

ゴミ フミヒコ

油絵 -

小山敬三

コヤマ ケイゾウ

油絵 -

小山冨士夫

コヤマ フジオ

新作陶磁器 -

近藤悠三

コンドウ ユウゾウ

新作陶磁器

さ

-

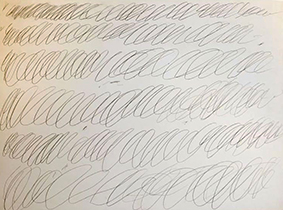

サイ・トゥオンブリー

サイ・トゥオンブリー

現代アート -

西郷南洲(隆盛)

サイゴウ ナンシュウ(タカモリ)

掛け軸 -

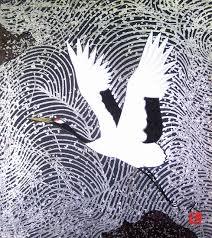

斎藤清

サイトウ キヨシ

版画 -

斎藤三郎

サイトウ サブロウ

油絵 -

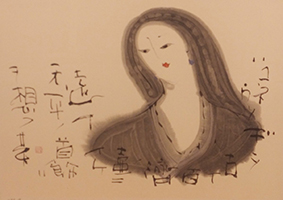

斎藤真一

サイトウ シンイチ

油絵 -

斎藤満栄

サイトウ ミツエイ

日本画 -

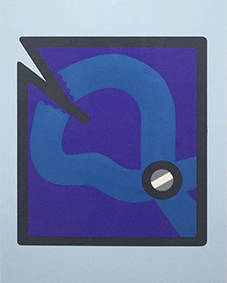

斎藤義重

サイトウ ヨシシゲ

現代アート -

佐伯守美

サエキ モリヨシ

新作陶磁器 -

ザオ・ウーキー

ザオ・ウーキー

版画 -

酒井田柿右衛門

サカイダ カキエモン

新作陶磁器 -

榊莫山

サカキ バクザン

日本画 -

坂口紀良

サカグチ ノリヨシ

油絵 -

坂本直行

サカモト ナオユキ

油絵 -

笹倉鉄平

ササクラ テッペイ

版画 -

佐藤忠良

サトウ チュウリョウ

彫刻・ブロンズ -

佐藤朝山

サトウ チョウザン

彫刻・ブロンズ -

佐野繁次郎

サノ シゲジロウ

油絵 -

サム・フランシス

サム・フランシス

版画 -

サルバドール・ダリ

サルバドール・ダリ

版画 -

澤田政廣

サワダ セイコウ

彫刻・ブロンズ -

サンルイ

サンルイ

ブランド食器 -

ジェームス・コールマン

ジェームス・コールマン

版画 -

ジェームス・リジィ

ジェームス・リジィ

版画 -

ジェニファー・マークス

ジェニファー・マークス

版画 -

ジェフ・クーンズ

ジェフ・クーンズ

現代アート -

塩田千春

シオタ チハル

現代アート -

篠田桃紅

シノダ トウコウ

日本画 -

ジノリ

ジノリ

ブランド食器 -

柴田鋼造

シバタ コウゾウ

彫刻・ブロンズ -

芝田米三

シバタ ヨネゾウ

油絵 -

渋沢栄一

シブサワ エイイチ

掛け軸 -

澁澤卿

シブサワ ケイ

日本画 -

島岡達三

シマオカ タツゾウ

新作陶磁器 -

島田章三

シマダ ショウゾウ

油絵 -

島村信之

シマムラ ノブユキ

油絵 -

嶋本昭三

シマモト ショウゾウ

現代アート -

清水卯一

シミズ ウイチ

新作陶磁器 -

清水悦男

シミズ エツオ

油絵 -

清水多嘉示

シミズ タカシ

彫刻・ブロンズ -

清水規

シミズ ノリ

日本画 -

清水操

シミズ ミサオ

日本画 -

ジム・ダイン

ジム・ダイン

版画 -

志村立美

シムラ タツミ

日本画 -

ジャスパー・ジョーンズ

ジャスパー・ジョーンズ

版画 -

ジャック・デペルト

ジャック・デペルト

油絵 -

ジャン・ジャンセン

ジャン・ジャンセン

油絵 -

ジャン・デュビュッフェ

ジャン・デュビュッフェ

版画 -

ジャン・ピエール・カシニョール

ジャン・ピエール・カシニョール

版画 -

ジュリアン・オピー

ジュリアン・オピー

版画 -

ジュン・オソン

ジュン・オソン

現代アート -

ジョージ・ジェンセン

ジョージ・ジェンセン

ブランド食器 -

ジョージ・ロドリーゲ

ジョージ・ロドリーゲ

版画 -

ジョアン・ミロ

ジョアン・ミロ

版画 -

徐悲鴻

ジョヒコウ

中国美術 -

ジョルジュ・ブラック

ジョルジュ・ブラック

版画 -

ジョルジュ・ルオー

ジョルジュ・ルオー

版画 -

ジョン・レノン

ジョン・レノン

版画 -

白髪一雄

シラガ カズオ

油絵 -

ジル・ゴリチ

ジル・ゴリチ

油絵 -

菅木志雄

スガ キシオ

現代アート -

菅井汲

スガイ クミ

現代アート -

杉本健吉

スギモト ケンキチ

油絵 -

杉本博司

スギモト ヒロシ

現代アート -

杉山寧

スギヤマ ヤスシ

日本画 -

鈴木英人

スズキ エイジン

版画 -

鈴木蔵

スズキ オサム

新作陶磁器 -

鈴木治

スズキ オサム

新作陶磁器 -

鈴木紀和子

スズキ キワコ

日本画 -

鈴木五郎

スズキ ゴロウ

新作陶磁器 -

鈴木信太郎

スズキ シンタロウ

油絵 -

鈴木政輝

スズキ マサテル

油絵 -

鈴木マサハル

スズキ マサハル

油絵 -

須田剋太

スダ コクタ

油絵 -

諏訪敦

スワ アツシ

油絵 -

清宮質文

セイミヤ ナオブミ

版画 -

関根伸夫

セキネ ノブオ

現代アート -

千住博

センジュ ヒロシ

日本画 -

即中斎

ソクチュウサイ

茶道具 -

ソニア・ドローネー

ソニア・ドローネー

現代アート -

曽宮一念

ソミヤ イチネン

油絵 -

孫家珮

ソン カヘイ

油絵

た

-

高沢圭一

タカサワ ケイイチ

油絵 -

高田博厚

タカタ ヒロアツ

彫刻・ブロンズ -

高塚省吾

タカツカ セイゴ

油絵 -

高畠達四郎

タカバタケ タツシロウ

油絵 -

高松次郎

タカマツ ジロウ

現代アート -

高村光雲

タカムラ コウウン

彫刻・ブロンズ -

高村光太郎

タカムラ コウタロウ

彫刻・ブロンズ -

高山辰雄

タカヤマ タツオ

日本画 -

瀧下和之

タキシタ カズユキ

日本画 -

竹内浩一

タケウチ コウイチ

日本画 -

竹内栖鳳

タケウチ セイホウ

日本画 -

武腰潤

タケゴシ ジュン

新作陶磁器 -

竹久夢二

タケヒサ ユメジ

日本画 -

武宮秀鵬

タケミヤ シュウホウ

油絵 -

田崎広助

タサキ ヒロスケ

油絵 -

辰野登恵子

タツノ トエコ

現代アート -

田中阿喜良

タナカ アキラ

油絵 -

田中敦子

タナカ アツコ

油絵 -

田辺三重松

タナベ ミエマツ

油絵 -

谷内六郎

タニウチ ロクロウ

版画 -

ダニエル・アーシャム

ダニエル・アーシャム

現代アート -

田渕俊夫

タブチ トシオ

日本画 -

ダミアン・ハースト

ダミアン・ハースト

版画 -

田村耕一

タムラ コウイチ

新作陶磁器 -

田村孝之介

タムラ コウノスケ

油絵 -

田村能里子

タムラ ノリコ

油絵 -

取り扱い作家一覧

淡々斎

タンタンサイ

茶道具

智内兄助

チナイ キョウスケ

油絵

ちば てつや

チバテツヤ

版画

チャールズ・ファジーノ

チャールズ・ファジーノ

版画

チャンプー(張歩)

チャンプー

中国美術鳥海青児

チョウカイ セイジ

油絵

月形那比古

ツキガタ ナヒコ

油絵津高和一

ツタカ ワイチ

油絵

鶴岡義雄

ツルオカ ヨシオ

油絵

鶴田一郎

ツルタ イチロウ

版画

デイヴィッド・ホックニー

デイヴィッド・ホックニー

版画

ティファニー

ティファニー

ブランド食器

丁紹光

ティン・シャオクァン

版画

てぃんくる

ティンクル

版画

手塚雄二

テヅカ ユウジ

日本画

デビッド・ウィラードソン

デビッド・ウィラードソン

版画

トーマス・マックナイト

トーマス・マックナイト

版画

ドーム

ドーム

西洋アンティーク

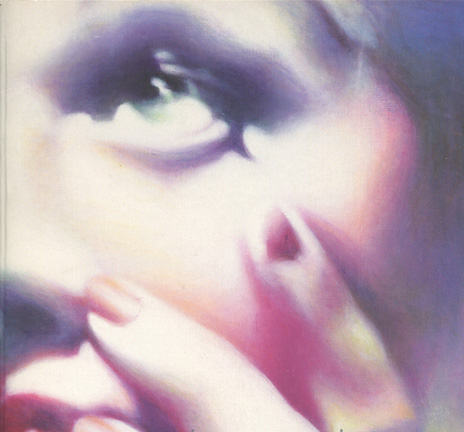

東郷青児

トウゴウ セイジ

油絵

堂本印象

ドウモト インショウ

日本画

堂本尚郎

ドウモト ヒサオ

現代アート

徳田八十吉

トクダ ヤソキチ

新作陶磁器

富永直樹

トミナガ ナオキ

彫刻・ブロンズ

富本憲吉

トミモト ケンキチ

新作陶磁器

トム・エバハート

トム・エバハート

版画

トレンツ・リャド

トレンツ・リャド

版画な

-

名嘉睦稔

ナカ ボクネン

版画 -

中尾淳

ナカオ ジュン

日本画 -

中川一政

ナカガワ カズマサ

油絵 -

中里太郎右衛門

ナカザト タロウエモン

新作陶磁器 -

中路融人

ナカジ ユウジン

日本画 -

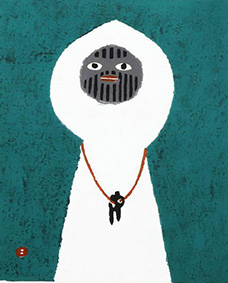

中島潔

ナカシマ キヨシ

日本画 -

中島千波

ナカジマ チナミ

日本画 -

中島宏

ナカジマ ヒロシ

新作陶磁器 -

中田一於

ナカダ カズオ

新作陶磁器 -

中西夏之

ナカニシ ナツユキ

現代アート -

長渕剛

ナガブチ ツヨシ

版画 -

中村晋也

ナカムラ シンヤ

彫刻・ブロンズ -

中村清治

ナカムラ セイジ

油絵 -

中村琢二

ナカムラ タクジ

油絵 -

中村正義

ナカムラ マサヨシ

日本画 -

中村宗弘

ナカムラ ムネヒロ

日本画 -

中村六郎

ナカムラ ロクロウ

新作陶磁器 -

中山正

ナカヤマ タダシ

版画 -

中山忠彦

ナカヤマ タダヒコ

油絵 -

流政之

ナガレ マサユキ

彫刻・ブロンズ -

名坂有子

ナサカ ユウコ

現代アート -

那波多目功一

ナバタメ コウイチ

日本画 -

奈良美智

ナラ ヨシトモ

版画 -

名和晃平

ナワ コウヘイ

現代アート -

難波田龍起

ナンバタ タツオキ

現代アート -

西田俊英

ニシダ シュンエイ

日本画 -

西村功

ニシムラ イサオ

油絵 -

西村計雄

ニシムラ ケイユウ

油絵 -

西村龍介

ニシムラ リュウスケ

油絵 -

蜷川実花

ニナガワ ミカ

版画 -

塗師祥一郎

ヌシ ショウイチロウ

油絵 -

ノーマン・ロックウェル

ノーマン・ロックウェル

版画 -

野口謙蔵

ノグチ ケンゾウ

油絵 -

野田弘志

ノダ ヒロシ

油絵 -

野間仁根

ノマ ヒトネ

油絵 -

野又穫

ノマタ ミノル

油絵 -

野見山暁治

ノミヤマ ギョウジ

現代アート -

ノリタケ

ノリタケ

西洋アンティーク

は

-

バーナード・リーチ

バーナード・リーチ

新作陶磁器 -

バカラ

バカラ

西洋アンティーク -

橋爪彩

ハシヅメ サイ

現代アート -

橋本関雪

ハシモト カンセツ

掛け軸 -

橋本明治

ハシモト メイジ

日本画 -

長谷川潔

ハセガワ キヨシ

版画 -

Backside works.

バックサイドワークス

現代アート -

花井祐介

ハナイ ユウスケ

現代アート -

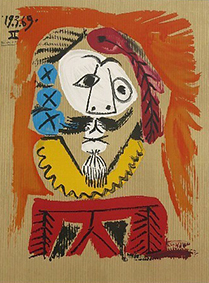

パブロ・ピカソ

パブロ・ピカソ

版画 -

浜口陽三

ハマグチ ヨウゾウ

版画 -

濱田庄司

ハマダ ショウジ

新作陶磁器 -

浜田泰介

ハマダ タイスケ

日本画 -

浜田知明

ハマダ チメイ

版画 -

林喜市郎

ハヤシ キイチロウ

油絵 -

林正太郎

ハヤシ ショウタロウ

新作陶磁器 -

林武

ハヤシ タケシ

油絵 -

葉山有樹

ハヤマ ユウキ

新作陶磁器 -

原清

ハラ キヨシ

新作陶磁器 -

原雅幸

ハラ マサユキ

油絵 -

バンクシー

バンクシー

版画 -

ピーター・エレンショー

ピーター・エレンショー

版画 -

稗田一穂

ヒエダ カズホ

日本画 -

東山魁夷

ヒガシヤマ カイイ

版画 -

人見友紀

ヒトミ トモキ

油絵 -

平賀亀祐

ヒラガ カメスケ

油絵 -

平櫛田中

ヒラクシ デンチュウ

彫刻・ブロンズ -

平子雄一

ヒラコ ユウイチ

現代アート -

平野富山

ヒラノ フザン

彫刻・ブロンズ -

平野遼

ヒラノ リョウ

油絵 -

平松礼二

ヒラマツ レイジ

日本画 -

平山郁夫

ヒラヤマ イクオ

版画 -

深堀隆介

フカホリ リュウスケ

現代アート -

福井欧夏

フクイ オウカ

油絵 -

福井江太郎

フクイ コウタロウ

版画 -

福井良之助

フクイ リョウノスケ

油絵 -

福王寺一彦

フクオウジ カズヒコ

日本画 -

福王寺法林

フクオウジ ホウリン

日本画 -

福沢一郎

フクザワ イチロウ

油絵 -

福沢諭吉

フクザワ ユキチ

掛け軸 -

福島善三

フクシマ ゼンゾウ

新作陶磁器 -

福島武山

フクシマ ブザン

新作陶磁器 -

福田平八郎

フクダ ヘイハチロウ

日本画 -

藤井勉

フジイ ツトム

油絵 -

藤城清治

フジシロ セイジ

版画 -

藤田喬平

フジタ キョウヘイ

新作陶磁器 -

藤田嗣治

フジタ ツグハル

版画 -

藤原秀一

フジハラ シュウイチ

油絵 -

藤本能道

フジモト ヨシミチ

新作陶磁器 -

藤原啓

フジワラ ケイ

新作陶磁器 -

藤原雄

フジワラ ユウ

新作陶磁器 -

不染鉄

フセン テツ

日本画 -

舟越桂

フナコシ カツラ

彫刻・ブロンズ -

舟越保武

フナコシ ヤスタケ

彫刻・ブロンズ -

フランク・ステラ

フランク・ステラ

版画 -

古吉弘

フルヨシ ヒロシ

油絵 -

ヘザー・ブラウン

ヘザー・ブラウン

版画 -

ヘブル・ブラントリー

ヘブル・ブラントリー

現代アート -

ベルナール・カトラン

ベルナール・カトラン

版画 -

ベルナール・シャロワ

ベルナール・シャロワ

油絵 -

ベルナール・ビュッフェ

ベルナール・ビュッフェ

版画 -

ヘレンド

ヘレンド

ブランド食器 -

ポール・アイズピリ

ポール・アイズピリ

油絵 -

ポール・デルヴォー

ポール・デルヴォー

版画 -

星襄一

ホシ ジョウイチ

版画 -

細川真希

ホソカワ マキ

現代アート -

細川護熙

ホソカワ モリヒロ

新作陶磁器 -

堀文子

ホリ フミコ

日本画

ま

-

マーク・ドリュー

マーク・ドリュー

現代アート -

マイセン

マイセン

西洋アンティーク -

前田青邨

マエダ セイソン

日本画 -

真葛香斎

マクズ コウサイ

茶道具 -

益田鈍翁

マスダ ドンノウ

新作陶磁器 -

増田誠

マスダ マコト

油絵 -

町田久美

マチダ クミ

現代アート -

松井康成

マツイ コウセイ

新作陶磁器 -

松尾敏男

マツオ トシオ

日本画 -

松谷武判

マツタニ タケサダ

現代アート -

松久宗琳

マツヒサ ソウリン

彫刻・ブロンズ -

松村公嗣

マツムラ コウジ

日本画 -

松村公太

マツムラ コウタ

日本画 -

松本哲男

マツモト テツオ

日本画 -

松本明慶

マツモト ミョウケイ

彫刻・ブロンズ -

松本零士

マツモト レイジ

版画 -

間部学

マベ マナブ

現代アート -

マリー・ローランサン

マリー・ローランサン

油絵 -

マルク・シャガール

マルク・シャガール

版画 -

三浦小平二

ミウラ コヘイジ

新作陶磁器 -

三岸黄太郎

ミギシ コウタロウ

油絵 -

三岸節子

ミギシ セツコ

油絵 -

三沢厚彦

ミサワ アツヒコ

現代アート -

三島喜美代

ミシマ キミヨ

現代アート -

三嶋哲也

ミシマ テツヤ

油絵 -

三栖右嗣

ミス ユウジ

油絵 -

Mr Doodle

ミスタードゥードゥル

現代アート -

ミズテツオ

ミズテツオ

油絵 -

水森亜土

ミズモリ アド

現代アート -

ミッシェル・ドラクロワ

ミッシェル・ドラクロワ

版画 -

水口裕務

ミナクチ ヒロム

油絵 -

港信夫

ミナト ノブオ

油絵 -

南桂子

ミナミ ケイコ

版画 -

宮北千織

ミヤキタ チオリ

日本画 -

宮廻正明

ミヤサコ マサアキ

日本画 -

宮永岳彦

ミヤナガ タケヒコ

油絵 -

宮本三郎

ミヤモト サブロウ

油絵 -

三輪休雪

ミワ キュウセツ

新作陶磁器 -

向井潤吉

ムカイ ジュンキチ

日本画 -

向吉悠睦

ムコヨシ ユウボク

彫刻・ブロンズ -

棟方志功

ムナカタ シコウ

版画 -

村上隆

ムラカミ タカシ

現代アート -

村上友晴

ムラカミ トモハル

現代アート -

村上裕二

ムラカミ ユウジ

日本画 -

モーゼル

モーゼル

ブランド食器 -

モーリス・ド・ヴラマンク(ブラマンク)

モーリス・ド・ヴラマンク(ブラマンク)

油絵 -

モーリス・ユトリロ

モーリス・ユトリロ

油絵 -

元永定正

モトナガ サダマサ

油絵 -

森芳雄

モリ ヨシオ

油絵 -

森田曠平

モリタ コウヘイ

日本画 -

森田茂

モリタ シゲル

油絵 -

森田りえ子

モリタ リエコ

日本画 -

森本草介

モリモト ソウスケ

油絵

や

-

八木一夫

ヤギ カズオ

新作陶磁器 -

柳原義達

ヤナギサワ ヨシタツ

彫刻・ブロンズ -

柳原良平

ヤナギハラ リョウヘイ

版画 -

籔内佐斗司

ヤブウチ サトシ

彫刻・ブロンズ -

山形博導

ヤマガタ ヒロミチ

版画 -

山口薫

ヤマグチ カオル

油絵 -

山口長男

ヤマグチ タケオ

油絵 -

山口蓬春

ヤマグチ ホウシュン

日本画 -

山口歴

ヤマグチ メグル

現代アート -

山下清

ヤマシタ キヨシ

油絵 -

山下大五郎

ヤマシタ ダイゴロウ

油絵 -

山田常山

ヤマダ ジョウザン

新作陶磁器 -

山田正亮

ヤマダ マサアキ

現代アート -

山本陶秀

ヤマモト トウシュウ

新作陶磁器 -

山本彪一

ヤマモト ヒョウイチ

油絵 -

山本容子

ヤマモト ヨウコ

版画 -

横尾忠則

ヨコオ タダノリ

現代アート -

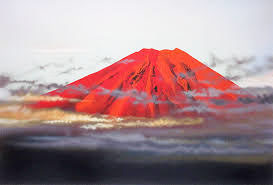

横山大観

ヨコヤマ タイカン

日本画 -

横山操

ヨコヤマ ミサオ

日本画 -

吉田克朗

ヨシダ カツロウ

現代アート -

吉田博

ヨシダ ヒロシ

版画 -

吉田美統

ヨシダ ミノリ

新作陶磁器 -

吉原治良

ヨシハラ ジロウ

油絵 -

吉村誠司

ヨシムラ セイジ

日本画

ら

-

ラウル・デュフィ

ラウル・デュフィ

版画 -

Ly

リー

現代アート -

李禹煥

リー・ウー・ファン

版画 -

リヤドロ

リヤドロ

西洋アンティーク -

ルーシー・リー

ルーシー・リー

新作陶磁器 -

ルイ・イカール

ルイ・イカール

版画 -

ルネ・ラリック

ルネ・ラリック

西洋アンティーク -

ルパート・スミス

ルパート・スミス

現代アート -

ルフィーノ・タマヨ

ルフィーノ・タマヨ

版画 -

レスリー・セイヤー

レスリー・セイヤー

版画 -

ロイ・リキテンスタイン

ロイ・リキテンスタイン

版画 -

ロイヤル・アルバート

ロイヤル・アルバート

ブランド食器 -

ロイヤル・コペンハーゲン

ロイヤル・コペンハーゲン

西洋アンティーク -

ロイヤル・ドルトン

ロイヤル・ドルトン

ブランド食器 -

ロジェ・ボナフェ

ロジェ・ボナフェ

油絵 -

ロッカクアヤコ

ロッカクアヤコ

版画 -

ロバート・インディアナ

ロバート・インディアナ

現代アート -

ロバート・ハインデル

ロバート・ハインデル

版画 -

ロバート・ラウシェンバーグ

ロバート・ラウシェンバーグ

版画

わ

獏で買取できる

陶磁器・陶器関連のカテゴリ陶磁器・陶器買取対応エリア

全国で出張買取を行っています

お気軽にお問い合わせください東京・愛知・大阪・広島・福岡に店舗を構え、日本全国で買取を行っています。

迅速な対応を心がけておりますので、是非お気軽にご相談ください。

美術品を押し入れに閉まっている・お部屋に飾っている状態でも大丈夫です。出張料金は

無料です!

お気軽にご連絡

ください!

店舗情報

-

東京店

- 住所

東京都大田区大森北3-5-7 ロイヤルビル1階 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み)【要予約】

- 住所

-

大阪店

- 住所

大阪市中央区内平野町1-1-5 西大手前ビル103号 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

-

名古屋店

- 住所

愛知県名古屋市東区百人町56 佳成ビル102号室 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

-

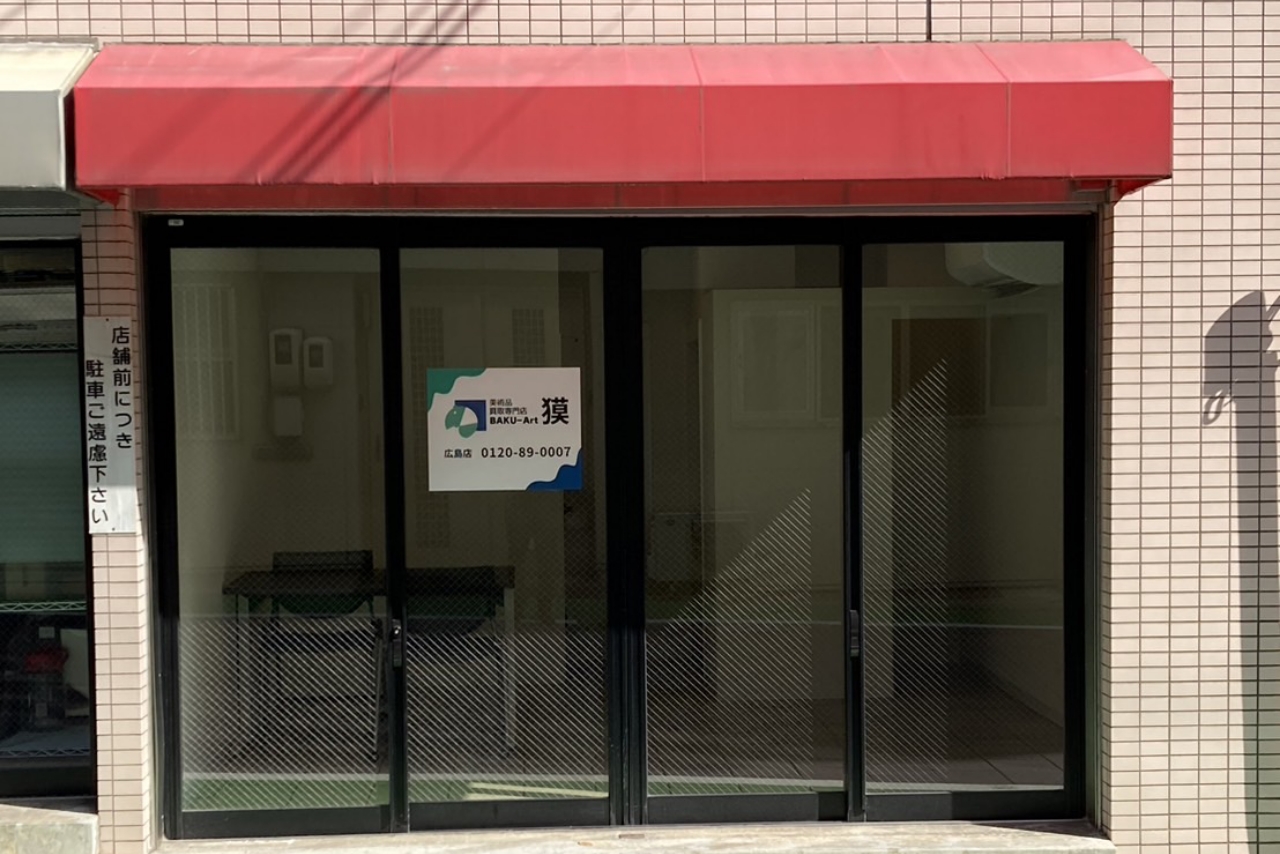

広島店

- 住所

広島県広島市南区的場町1-6-17 102号室 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

-

福岡店

- 住所

福岡県福岡市博多区諸岡2-4-1 大和ビル103 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

買取方法・流れ

-

Step01

-

Step02

出張査定(無料)

出張買取(無料)専門のスタッフが約束の日時にご訪問させていただきます。

当日、新たに査定して欲しいものがある場合も歓迎いたしますので、ぜひご用意ください。

※作品によっては後日買取金額の回答をさせていただく場合もあります。 -

Step03

現金お支払い

査定金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いします。

当日中に作品も引き取りますので、基本的には1日で完結します。

お振込にも対応しております。

<必要書類>

※現住所が記載されているものに限ります。

・身分証明書 (運転免許証、保険証、パスポート、外国人登録証など)

-

Step01

電話/LINE/メールにてお問い合わせください

美術品の詳細をわかる範囲でご教示ください。(作家名・サイズ など)写真を送付いただけると、より具体的な査定額のご案内が可能となります。 -

Step02

査定価格のご連絡

いただいた情報を基に、おおよその買取金額をお調べしてご連絡いたします。

査定は無料、金額にご納得いただけない場合は勿論お断りいただいて構いません。

※作品によっては、現物を見てからでないと判断出来かねる場合もございます -

Step03

売却品を発送いただく

査定価格にご納得いただけましたら、弊社から必要書類をお送りします。

書類にご記入いただき、弊社東京本社宛に着払いにてお送りください。

梱包材がお手元に無い場合、無料でお送りしますのでお知らせください。

作品によってはお客様にご用意をお願いする場合もございますこと、予めご了承ください。 -

Step04

お荷物が弊社に到着

コンディション等を確認させていただき、最終的な査定価格と登録番号を記載した「確認書」をお客様のご自宅へお送りします。

※最終的な査定価格にご納得いただけない場合はキャンセルも可能です。

※作品によっては返送時の送料をお客様負担とさせていただく場合がございます。 -

Step05

買取金額のお支払い

必要な情報をご教示いただいた後、お客様指定の銀行口座へお振込みいたします。

-

Step01

-

Step02

店舗へ美術品をお持ち込みください

ご予約日時に、売却を検討されている美術品を店舗へお持ちください。

※売却時には身分証明書が必要です

現住所が記載されている運転免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等をご持参ください

※駐車場のご用意はございません。恐れ入りますが、近隣のコインパーキングをご利用ください。

なお、福岡店は専用駐車場がございますので、ご希望のお客様はご案内いたします。

-

Step03

査定価格をご提示

美術品を拝見し、査定価格をお伝えします。

当日に売却せず、一旦お持ち帰りいただくことも可能です。

※作品によっては査定価格のお伝えが後日となる場合もございます -

Step04

買取成立 お支払い

査定価格にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。

お振込みも対応可能です。

-

Step01

お申込み

まずはお電話・メール査定・LINE査定からお問い合わせ下さい。

作品画像や詳細を合わせてお送りいただけますとスムーズにやり取りできます。

まったく分からなくても問題ございません。 -

Step02

簡易査定

いただいた情報をもとに大まかな落札予想金額をご提案させていただきます。

オークションという性質上、希望的観測ではなく相場通りの金額でご提案させていただきます。

鑑定書の取得が必要な作品の場合は当社で代行も承っております

-

Step03

作品のお預かり

簡易査定にご納得いただけましたら作品をお預かりさせていただきます。

出張・お持ち込み・宅配にて対応しております。

お住いのエリアや作品の内容によってご相談させていただきます。 -

Step04

代行契約

現物を拝見させていただき作品コンディション等をチェックさせていただきます。

その後、具体的な最低落札価格を設定させていただきます。

最低落札価格に満たない場合はご返却させていただきます。

ご納得いただけましたら契約書を交わさせていただきます。 -

Step05

業者間オークションへ出品

契約書通り進めさせていただきます。

オークションにより強みのジャンルが異なるため、作品によっては別日になるケースもございます

-

Step06

お支払い

落札金額から手数料を差し引いた金額をお支払いさせていただきます。

具体的な手数料は下記を参照ください

お振込みの場合はオークション終了後3営業日以内にご入金させていただきます。

陶磁器・陶器のよくある質問

-

どんな陶磁器でも買取してもらえますか?

産地(古伊万里、九谷焼、伊万里、鍋島焼、信楽焼、清水焼、備前焼、有田焼、益子焼、薩摩焼、織部焼)デザイン表現方法(粉引、赤絵、染付、白磁、絵付)など、様々な種類の陶磁器を幅広く買取しております。作家がわからないものや、欠けや傷があるものもご相談ください。

-

買取の価格はどのように決まりますか?

作品の希少性、状態、作者、時代背景、市場動向などを総合的に判断して査定いたします。

-

最近、陶磁器の市場はどうなっていますか?

近年、国内外の陶磁器コレクターが増えており、特に人間国宝の作品や古い時代の作品は高値で取引されています。

-

陶磁器を良い状態で保つにはどうすればいいですか?

直射日光や高温多湿を避け、桐箱などの通気性の良い箱に収納するのがおすすめです。

-

古い陶磁器があるのですが、買取可能ですか?

年代物の陶磁器も買取の対象です。作家名や由来が不明でも、査定によって価値が見出される場合があります。

-

作家がわからない陶磁器の価値を知りたいのですが?

写真と作品情報を送っていただければ、無料査定いたします。

-

破損した陶磁器も買取してもらえますか?

状態にもよりますが、破損していても歴史的価値や希少性があれば買取の可能性があります。一度ご相談ください。

-

持っている作品が本物かどうか判別できません。このような状況でも買取は可能ですか?

もちろん、本物かどうか不明な作品でも買取の対象となり得ます。一度ご相談ください。

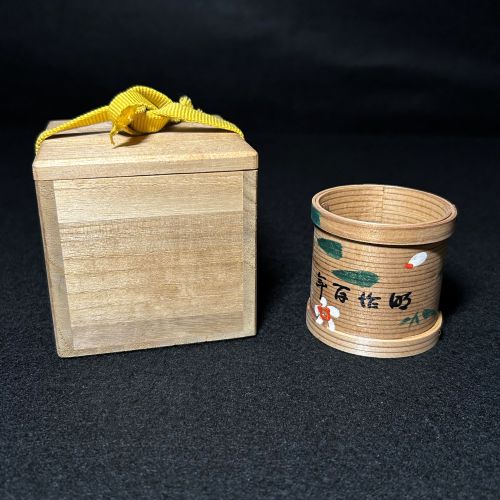

陶磁器・陶器の買取相場

2024年8月現在

作家名 モチーフ 買取相場 三代目徳田八十吉 大皿 50~120 十四代酒井田柿右衛門 花入 数十万~150 北大路魯山人 志野茶碗 100~300 北大路魯山人 竹かた花入 40~60 板谷波山 香炉 50~500 楽吉左衛門 茶碗 10~300 不明 李朝壺 数万~数百 不明 古九谷花瓶 数万~数十 加守田章二 ぐいのみ 数十~100 陶磁器・陶器を高く売るポイント

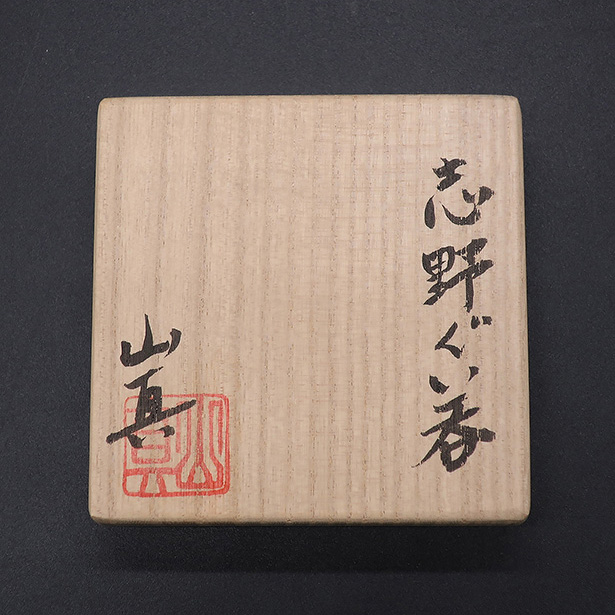

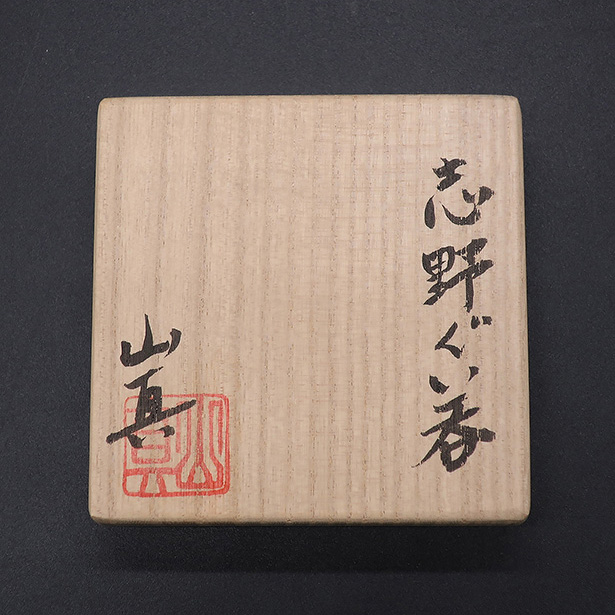

共箱・箱書きといった付属品を揃えて保存しておく

共箱、栞、証明書などの付属品は査定額を高める可能性があります。これらには作品の情報が記載されており、査定時に有用です。

共箱(ともばこ)とは?

共箱(ともばこ)とは陶磁器を入れる木箱に、作家のサインとタイトルが書かれているものです。材料には桐が使われている事が多いです。サイン等は箱の一番目立つところに入っていますが、作家によっては箱の底に目立たないように書いている人もいます。

共箱は作品保護の目的と作品保証の目的があります。

共箱が無いと買取価格に大きく影響しますので注意が必要です。具体的には通常価格の2~5割程になりますので、非常に重要なものです。

綺麗な状態を維持し、修復歴がないことを確認する

陶磁器はキズ、汚れ、割れがなければ高く評価されます。定期清掃と適切な保管が重要です。欠け、ヒビ、割れ、金継ぎの修復跡の有無も確認が必要です。

欠けている作品と修復している作品は大幅に評価が下がります。上記で共箱が無い作品は評価が下がると記載させていただきましたが、この2つのダメージがある作品は値段がつかなくなるか、0に近い金額になります。

欠けている作品

欠けている作品は一目瞭然ですが、修復作品も同等程度の扱いになってしまいます。

まず、欠けている作品には割れている作品も含まれ、陶磁器の場合は作品本体が傷ついたらかなり厳しいです。上で述べたように意図的かどうか判断を迷うような軽微な痛みは金額をつける余地はあります。

修復している作品

茶道具でよく見かける金継(きんつぎ)で修復された作品は、茶道の世界では良いとされていますが、美術品買取の世界ではダメージと判断します。文化財などで金継されている作品もありますが、美術館は歴史上の価値や文化に重きをおきますので商業的な立場とは考え方が異なります。

金継とは修復痕をあえて金色で目立たせる修復技法です。普通でしたら傷の痕は隠したいのが人情ですが、あえて目立たせるという日本独特の粋な世界観から生まれました。考え方は素晴らしいですが買取時は傷がついた作品として扱いますのでご理解ください。希少性を理解する

年代、種類、作者、制作数など希少性を高める要素を確認します。限定品や人間国宝の作品は高値が期待でき、市場に出回らない珍しい作品は高価買取の可能性が高いです。

作家の評判や歴史的価値を調べる

人間国宝や著名な作家の作品は高値が期待できます。近年人気の作家の作品も、査定額が上がる可能性があります。作家に関する資料や情報を査定時に提示すると良いです。

陶磁器の今後の動向

2024年現在、作家の人気による二極化が顕著になっています。肩書きだけでは売れない時代となり、人気がある作家の作品は高値で取引される傾向にあります。また、人間国宝に認定された作家の作品でも、需要が低ければ価格が下がることがありますし、人間国宝ではない作家の作品であっても、人気があれば高価になる傾向が見られます。

陶磁器・陶器とは?特徴・歴史をご紹介

定義

陶磁器はその製造方法や素材の違いにより、「陶器」「磁器」「半磁器」といったカテゴリーに分類されます。陶器は比較的低温で焼かれ、素朴な質感が特徴です。一方、磁器は非常に高温で焼かれ、透明感のある白さと強度、そして美しい響きを持っています。これらの特性により、食器、装飾品、芸術作品など、様々な用途で利用されています。現代では、伝統的な技術に加え、新しい技術やデザインが取り入れられ、陶磁器の魅力をさらに広げています。

産地により特色が分かれている

現代の陶磁器作家は備前、九谷、有田、益子、美濃、京焼などの産地出身の方が多でしょう。代表的な作家は、備前焼は金重陶陽。有田焼は酒井田柿右衛門や今泉今右衛門。益子は浜田庄司。美濃は加藤唐九郎。京焼は河井寛次郎が挙げられます。産地により特色がハッキリとしており、有名作家も産地の特色を軸にしながら独自の個性を出しています。

歴史

陶磁器の歴史は、古代文明の始まりとともにその起源を見出すことができます。紀元前の時代から、人類は日常生活で使用する器具や装飾品を作るために、土を形成して焼き固める技術を発展させてきました。中国では、紀元前16世紀頃の商時代にすでに高度な陶器が作られており、磁器は唐代に入ると発展を遂げました。磁器の技術はシルクロードを通じて中東やヨーロッパに伝わり、各地で独自の発展を遂げていきます。日本においては、縄文時代から土器が製作されていたことが知られていますが、磁器製造の始まりは1616年頃、有田(現在の佐賀県有田町)での発見とされています。それ以降、日本各地で様々な様式の陶磁器が生み出され、江戸時代には国内外に広く流通するようになりました。特に伊万里焼は、ヨーロッパの王侯貴族の間で高い評価を受け、日本磁器の国際的な評価を確立しました。現代では、伝統技術を守りつつも、新たな技術やデザインが取り入れられています。陶磁器はその美しさや実用性から、今も世界中で愛用され続けており、文化や歴史を映し出す鏡としての役割も果たしています。

現代の陶磁器:芸術への挑戦とその魅力

昔の陶磁器は日々の生活で使うために作られていましたが、今では作家たちが芸術作品としての価値を追求する方向に舵を切っています。例を挙げると、三輪龍作さんが制作した「卑弥呼の書」のような作品は、実用性を超えた美しさと独創性を持っており、見る人の心を動かします。これら現代の陶磁器は、従来の形にとらわれず、新しい挑戦を続けています。しかし、ただ目新しいだけではなく、作品としての深みや意味も重要です。このような現代の芸術的価値を持つ作品も当社は取り扱っておりますので、お持ちの方は是非一度お問い合わせください。

高価買取されやすい陶磁器・陶器作家

-

-

北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)

北大路魯山人と言えば、その名を知っている方は非常に多いのではないでしょうか。美食家であり、好きが高じて自作の料理を盛り付ける器まで自分で制作した多彩な芸術家です。幼少時代はかなり壮絶な苦労をしてきた魯山人ですが、その暮らしの中でもささやかな美を見出し、大人になって書家となり、才能を広げていきました。その後は様々な芸術家との交流やその豪放磊落な性格から色々と話題にもなりましたが、残された作品は今でも評価が高く高値で買取されています。

-

板谷波山(いたや はざん)

板谷波山は、日本の陶芸界で最も市場価値が高い作家の一人です。彼の作品は、青磁、白磁、彩磁といった美しい色調と高い造形が特徴です。特に葆光釉(ほうこうゆう)は幻想的な表現で有名です。波山の作品は鑑賞用の美術品として高く評価されており、一級品は1000万円を超えることもあります。市場では数十万円から数百万円で取引されることが多く、高価買取が期待できます。売却をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

-

加守田章二(かもだ しょうじ)

加守田章二は、益子焼に近代的な要素を取り入れた革新的な作家です。1969年に岩手県遠野に移り住み、独自の作風を確立しました。彼の作品は、自然界から得た素材を使い、生命感溢れる造形美が特徴です。特に1970年代以降の作品は高く評価されており、買取金額も高額になることが多いです。作品の売却をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

-

加藤唐九郎(かとう とうくろう)

加藤唐九郎は明治から昭和にかけての陶芸家で「ろくろの達人」とも呼ばれています。いわゆる瀬戸物という陶器の原産地の愛知県瀬戸市に生まれ、作陶に励み、陶芸の歴史についても熱心に研究していました。しかし昭和35年に起きた「永仁の壺事件」で、重要文化財として指定されていた陶器を加藤が自作していたことが判明したのです。このことは大きな騒ぎとなり、加藤は全ての協会から脱会し、一人で陶芸を続けていくことになります。しかしながら重要文化財とも見まごう程の作品を作れるという加藤の手腕が認められたという側面もあり、現在でもその作品群には高い評価がついています。

-

酒井田柿右衛門(さかいだ かきえもん)

有田焼を代表する陶芸一族で、現在は十五代目が当代となります。「濁手」と呼ばれる独特の白素地に、赤絵を基調として草花を描いた作品が特徴的で、伝統を守りつつ時代に合わせて少しずつ変化している印象です。十三代目と十四代目に関しては所定鑑定機関が設立されましたが、現物を見て判断させていただく事が多いです。現代の陶芸に関しては共箱(ともばこ)が価値を支える重要な役割を担っています。現存作家なら書き直してもらうことも可能ですが、物故作家は不可能です。共箱を閉まっている方は売却するまでに探すことをおススメします。共箱が無いだけで通常の価格から著しく下がります。

-

陶磁器・陶器のお役立ち情報

-

-

-

-

-

-

獏で買取できる商品一覧

陶磁器・陶器買取は獏にご依頼ください

当社では、人間国宝(重要無形文化財)に認定された作家の陶器はもちろん、現代の作家の作品についても積極的に買取を行っています。幅広い知識と経験を持つ専門スタッフが対応いたしますので、安心してご相談ください。最新の市場相場に基づき、お客様の陶磁器に対して最適な金額の提案が可能です。専門的な知見を活かし、お客様に満足いただけるサービスを提供しています。是非、お気軽に美術品買取専門店『獏』へご相談ください。